说到陆俨少,很多人首先想到的名词大约是“海派名家”。陆俨少先生是海上画派的重要代表人物,他的笔墨层次丰富,气韵生动,线条变化流动,意境卓绝,他的“留白”与“墨块”二法,更是给人以深刻的印象。陆俨少是嘉定南翔人,而今年是陆俨少先生诞辰周年,也是陆俨少艺术院建院18载。

此前一月,

陆俨少先生家属又把陆俨少先生

生前使用过的桌椅原物

无偿捐赠给陆俨少艺术院。

陆俨少艺术院也把多年捐赠的

陆俨少的作品文献资料进行专题整理,

在今年三季度换展

“典藏——陆俨少作品文献捐赠回顾展“

▼(向下滑动查看文字)

陆俨少(-)名砥,字宛若,上海嘉定南翔人。自幼好画,拜王同愈(前清翰林)为师学习古文诗画,后拜海派名家冯超然门下,正式开始学画。他平生甘于淡泊,不慕名利,却多次遭遇不公之待遇,一生坎坷。但无论是在战火纷飞、颠沛流离、携眷流亡的时候,还是在政治上受到委屈、四害横行的动荡时代里,他都未曾放弃过对艺术执着的追求,为艺术“殉道”的精神始终贯穿他的一生。他从“四王”入手,力追宋、元诸家,同时以自然为师,游遍名山大川,并于抗战年间入蜀八年,后又赴新安、井冈、雁荡……心物同化,为其笔墨又注入了新的元素与时代精神,终于创造出为世人所称道的“陆派山水”。八十年代初,陆俨少在全国高等美术院校率先招收山水画研究生,培养了一批高水平的专业人才,并建立了一整套科学的山水画教育体系。他深厚的传统文人的修养,寓诗、书、画于一炉,其艺术成就斐然,成为我国当代杰出的山水画大师。陆俨少历任六届、七届全国人民代表大会代表、浙江画院院长、中国画研究院院务委员、中国美术家协会理事、上海中国画院画师、浙江美术学院教授等职。

陆俨少这场回顾展将从6月26日在陆俨少艺术院开始

进行为期两个月的展示。

陆俨少先生的一生都在这些作品里

如果你想和这位大师隔空对话,

那么这个展览你不得不来!

嘉定明年就岁了,

一方水土养一方人。

这座八百岁的城市,

孕育出的嘉定人也是人才辈出。

而著名中国画大师陆俨少

正是从我们历史悠久的嘉定走出来的…

陆俨少生平年6月26日即将迎来陆俨少先生诞辰周年纪念日。陆俨少先生年6月26号出生在江苏省嘉定县南翔镇(今上海市嘉定区南翔镇),年10月23日,重阳节,因病于上海逝世,享年85岁。

陆俨少是20世纪成就卓越的中国书画大师,主攻山水,花鸟、人物兼善,亦工于书法、诗文。少年时便志于书画,得遇前清翰林王同愈先生,学习古文、书画,后经引荐拜海上名家冯超然为师,潜心山水绘画,由明清正统一脉入手而上溯宋元各家,战时避难于川蜀之地,颠沛流离,绘画却也得以运造化之功而出入于古人之间,颇有自家面目。壮年蒙受冤屈,但仍然坚持绘事,终开自家面目。及至晚年,依然执笔不缀,致力于创新求变,终成一代大家。

(点击放大观看图片)

▲《水墨山水卷》局部年

陆俨少先生山水画早年由董其昌、四王一脉入手,以笔墨、气韵为重。年在南京第二届全国美展之时,得以遍览宋元诸家名迹,为宋元巨作所撼,潜心观摩数日,构图、笔墨等精彩之处皆默识于心,自比“贫儿曝富”,自此取法上溯宋元。

(点击放大观看图片)

▲《登峨眉绝顶》年

抗战之时避难川蜀之地,执笔不辍,遍访青城、峨眉诸山。战后乘木筏东归,历经峡江险水,其间虽因躲避战乱,生活困苦,但川蜀峡江之地的游历也为他以后开创个人面目提供了创作条件,如杜甫诗意题材与峡江题材的创作。

(点击放大观看图片)

▲《杜甫诗意百开册》之一年

(点击放大观看图片)

▲《三峡图》年

新中国成立以后,在“二为”和“双百”的方针下,积极投身新中国建设,兼习连环画,随上海中国画院下乡采风,描绘祖国山河新风貌,如新中国画题材和写生题材的创作。

(点击放大观看图片)

▲《沸腾的上海工业区》年

(点击放大观看图片)

▲《闽西写生》年

六七十年代由于受到政治迫害,书画创作受到限制,但仍然抓住条件坚持画画,如这一时期创作的《毛泽东诗意图》系列。七十年代后期,书画创作开始增多,年在井冈山写生期间,创作了《井冈山五哨口》。

(点击放大观看图片)

▲《井冈山哨口图》

八十年代随着写生、创作交流活动的增多,往来于全国各地,并为国家和地方创作了大批大尺幅的装置画,如为北京中南海所作《层峦暖翠图》等。八十年代,随着“勾云、画水、留白、墨块”等技法的成熟,“陆氏山水”面貌日臻完善。已入晚年的陆俨少先生仍然致力于山水画的创新求变,如在绘画色彩上借鉴西方材料,力求衰年变法。

(点击放大观看图片)

▲创新画年

陆俨少先生在致力于山水画的同时亦着力于人物画和花鸟画。在中国画的学习上陆俨少提倡“兼善”,主张人物、山水、花鸟三科相互借鉴。陆俨少人物画最早受冯超然影响,学改琦、费丹旭一路画风。年去上海与同门汤义方学习现代人物画,并一同创作连环画,年参加上海文化局举办的连环画研究班,此后五六十年代,陆俨少创作了大批人物画创作。不同于以西画入手的人物画家,陆俨少所画人物更重视以书入画,强调笔墨表现,并注重借鉴取法唐宋人物画技法。

(点击放大观看图片)

▲《拾粪积肥》二十世纪五十年代

(点击放大观看图片)

▲《上山下乡支援农业生产》年

(点击放大观看图片)

▲《教妈妈识字》年

陆俨少先生的花鸟画作品多于晚年所作,早年并不多见。所作题材以梅、竹为多,晚年尤喜作梅花。梅花意态取自陈洪绶,古拙生趣,而用笔加以放,老辣纵横。

(点击放大观看图片)

▲水石梅花图

陆俨少常用斋名万安草堂

约年之前使用。这个斋名是王同愈给陆俨少起的,当时陆俨少住在南翔南市老宅,屋后百步有古寺名“万安寺”,再一百步又有一拱形石桥,名“万安桥”。故而命斋为“万安草堂”,以寄此生无灾无难、万事安吉之意。

骫骳楼

时住上海复兴中路弄8号,约年至年使用。陆俨少自觉为人戆直,缺少婉转圆美的秉性,以致时常碰壁。骫骳涵义屈曲宛转,陆俨少用以警诫自己做人不要太僵直固执,要委婉些。

穆如馆

“文革”结束后使用。其义是取《汉书》楚元王刘交传中鲁穆生所说“醴酒不设,可以行矣”之语,陆俨少佩服鲁穆生能预见事物发生的征兆,从而避免挫折,而陆俨少自己就是一生不见“机”,弄得头破血流,故取此名,警诫自己凡事须三思而后行。

就新居

时住上海复兴中路弄8号、延安中路号(乙)室,约年至使用。“就新居”有两层意思:第一层意思是对新事物、新思想不能坐等观望,必须主动去接近、学习它,用来改造自己;第二层意思是取韩愈“趋营悼前猛,敛退就新懦”诗句的意思,告诫自己凡事不要名利心太重,要退后一步,懂得谦让。

自爱庐

起名于“文革”中。陆俨少深知解放后党给了自己第二次艺术生命,因而深深感谢党,但在“文革”的十年,“四人帮”横行,是非颠倒,陆俨少被当作阶级敌人看待,身心遭摧残,艺术创作受到很大影响,即使是这样,陆俨少还是坚信共产党,告诫自己要热爱党,热爱祖国,始终不渝。为了表明心迹,陆俨少借用了王安石的诗句:“桐乡岂爱我,我自爱桐乡。”

晚晴轩

打倒“四人帮”后,年正式到浙江美院时取的,取李商隐“天意怜幽草,人间重晚晴”的诗意。此时陆俨少已逾七十,他深感自己已步入晚年,能在有限的岁月迎来拨乱反正的大好时光,实属不易,因此要加倍努力,抓回被浪费的时光。在“晚晴”的“晴”字上,可以体现出陆俨少内心的几多喜悦情绪。由于此斋名带有时代特征,陆俨少尤为喜爱,一直沿用至去世。

经典作品解读《三峡图》

(点击放大观看图片)

现藏于陆俨少艺术院

▼(向下滑动查看文字)

今人提倡“艺术来源于生活,而高于生活”,古人则讲“外师造化,中得心源”,都是强调艺术家既要满足表现现实,又要有自己真情实感的创作。古代前贤大家如五代画家荆浩隐居太行洪谷山,“写生数万本,方得其真”,才有了传世巨作《匡庐图》,稍后的有范宽,“往来于终南太华之间,终日危坐山林”,才有了流传千古的《溪山行旅》。这些都表明画家要创作一件经得起检验的作品必须要深入的去了解所要表现的物象,并为了更好地表现物象而创造和完善绘画的表现技法,山水绘画正是源于此而产生和发展,也是因为脱离此而走向衰落。杰出的作品应该具备画家的经历、真实的情感、符合规律的创造力。

陆俨少先生于抗战期间举家避难川蜀之地,战后东归,没有条件购到机票和车票,便托人搭载运输木材的木筏顺江而下,虽险难重重,但归乡之心不可阻。一路川江水急,礁石林立,峡滩险涂,凶险万分。不过也正是这种特殊的经历才让陆俨少先生有了领悟峡江险水的过程,对于这段经历感受,在他的晚年《自述》中曾写道:“山石之奇,长林古木,各家各派,无不齐备。至于各滩,因滩石结构不同,水势亦无有相同者,真是千变万化,各尽其致”。此前他还引用了杜甫的诗来形容这次经历“幸有舟楫迟,得尽所历妙。”可见这次经历对于陆俨少先生的绘画是有着重要影响的,对于下降题材的钟情他晚年写到他在《自叙》中说,年由四川东归,“乘坐木筏,经历险水,得谙水势,好作急滩奔流、洄洑喷激之状。谢稚柳先生誉之为古今画水莫若予,徐邦达先生亦誉为五百年一人而已,妄窃时誉,广及海内外,遂以画云水著称于世,而峡江险水,以及巴蜀山川形胜,为我常画题材,四、五十年来,大小几欲盈千幅。”这也就可以理解陆老之后的创作为什么这么钟情于峡江系列了。此图《三峡图》款识之中也有交代,为其晚年追忆曾经险水所作,读之令人感慨。

此图《三峡图》称得上是陆俨少先生晚年峡江系列的代表作,尺幅巨大,留白、勾云、墨块、勾水等技法运用自如,奔腾的江水,流动的朝云,动态的山脉走势,使读者观之如有一副动态的画面呈在眼前。在笔墨的表现上,笔墨愈发老辣洒落,江水以陆式勾水之法写就,旋波洄洑,壮丽奇诡,两岸危岩峭壁,笔墨磊落洒脱,运笔轻重缓急,提按转承,山脉的蓄势由左上角而下,由高而缓。山石之上林木、云雾掩映,林木以中锋勾其枝干,再以点叶写就而成,布局安排错落有致,朝云则以勾云之法,由左至右,通贯全幅,与山势、流水相呼应。使观者览之,峡江之险,犹若眼前。

《三峡图》则是陆先生非常重要的传统题材风格作品系列之一。他在《自叙》中说,年由四川东归,“乘坐木筏,经历险水,得谙水势,好作急滩奔流、洄洑喷激之状。谢稚柳先生誉之为古今画水莫若予,徐邦达先生亦誉为五百年一人而已,妄窃时誉,广及海内外,遂以画云水著称于世,而峡江险水,以及巴蜀山川形胜,为我常画题材,四、五十年来,大小几欲盈千幅。”这些峡江险水图的基本特点,是以凝重的墨色、繁密的皴法塑造山体,以灵动的细笔描画江水,极尽山势危耸,流云浮没,礁如剑戟、惊涛汹涌、舟船如奔之状。而险峻奇丽的画境,流转妙绝的笔法,正是“陆派山水”的典型。

《毛泽东词意图》

(点击放大观看图片)

现藏于陆俨少艺术院

▼(向下滑动查看文字)

在新中国成立以后,随着政治环境和社会环境的大变革,一大批传统性的书画家响应国家的号召开始尝试一些新的题材和类型的创作,毛泽东诗词便成了这一阶段书画家们争相创作的题材。如李可染根据毛泽东诗词所创作的名作《万山红遍》,《井冈山》等,都是这一题材的代表作,另一个创作毛泽东诗词而著名的是傅抱石,创作了《虎踞龙盘今胜昔》,《大雨落幽燕》和《毛泽东诗词三十七首》等作品。两位画家这一题材作品的成功创作使得这一题材在全国书画界大为提倡。

此幅《毛泽东词意图》竖cm,横cm,这个尺寸在陆老中早期作品中是很少见的。画面款识由丰子恺所题:“画家田寄苇、陆俨少、吴琴木、吴伟、张大壮合写毛泽东沁园春词意图,奉赠定慧寺以为弘一法师舍利塔落成纪念。一九五三年十二月,丰子恺记。”年为弘一法师去世十周年,丰子恺在杭州虎跑筹建弘一法师纪念馆,年弘一法师舍利塔落成,为了纪念舍利塔的完成丰子恺组织画家创作了一批大尺幅的国画创作,此幅作品便是当时所画的作品之一。

此图款识虽称陆俨少与田寄苇、吴琴木、吴伟、张大壮所合作,但从作品的风格来看则全是“陆家面目”,尤其山石林木全是陆俨少先生之典型风格。看山石用笔,线条绵柔厚劲,以卧笔中锋写就,笔笔生发,凹深凸浅,雪景以留白来变现,疏密变化,虚实安排错落有致。构图上,画面右侧崇山峻岭,飞瀑幽谷,在山势龙脉之上长城高耸,颇得深远高远之趣,左侧大河蜿蜒,堤岸错落,又有平远之趣,山道、旷野上,商旅、牧民点缀其间。由此观是图则正为“北国风光,千里冰封,万里雪飘”之境。

此外,尺幅3米以上的作品在陆老所传作品中并不多见,尤其是上世纪八十年代以前,受作画条件所限,作品多以小品长卷为多。进入八十年代,作画条件的改善,再加上应邀为北京、上海等全国各地的地政府机关、机场、宾馆所创作装置画增多,所以这一阶段集中创作了一大批尺幅巨大的山水画,如年为上海虹桥机场所作《大好河山》,年为中南海紫光阁作《层峦暖翠》、《楼静山虚图》等。而此幅《毛泽东词意图》创作于50年代,可以称得上是陆俨少先生中早期作品里难得的山水巨作。

《蒙山隐居图》

(点击放大观看图片)

现藏于陆俨少艺术院

▼(向下滑动查看文字)

众所周知,杜甫诗文是画家平生最为欣赏的,其他诗人文集可以只读选集,而唯独杜甫诗文,画家要诵读全集。爱杜诗,绘写杜诗诗境,是画家毕生不可或缺的一部分。《杜甫诗意百开册》就是其中典型代表。这幅《蒙山隐居图》虽不在“杜诗百开册”之列。但也是写杜诗诗境的经典之作。

此画纵86cm,横50cm,纸本设色,创作于年。此为画者晚年创作之精品。画中款识为:故人昔隐东蒙峰,已佩含景苍精龙。故人今居子午谷,独在阴崖结茅屋。屋前太古玄都坛,青石漠漠常风寒。子规夜啼山竹裂,王母昼下云旗翻。知君此计成长往,芝草琅玕日应长。铁锁高垂不可攀,致身福地何萧爽。书老杜《元都坛歌寄元逸人》,余爱其文词,因写其意。戊辰二月清明日,八十叟陆俨少并记。钤印:

阴崖结庐而居,芝草琅玕而伴。此历代文人隐居所共同向往之境界。画家对归隐似乎有着不可名状的情结。画家一生中画过很多隐居题材的作品,甚至画家早年也曾尝试在浙江德清上柏山中隐居。隐居之乐无外乎三种。一为田园归隐,“不为五斗米折腰”,悠然于南山之下;二为功成名就后的退隐,“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”是也;三为求仙访道之隐,葛稚川移居正为此也。

此画正是写求仙访道之隐居。画面中苍松盘桓于山石之间,若猛虎、若蛟龙;山石随笔墨而涌动,山巅烟雾缭绕,使得山间草木更显郁郁葱葱,有潇湘雨过之感。茅屋依山临崖而建。山涧中迸发的鸣泉飞流直下,不见其动,但闻其声,汩汩作响。故而,似静非静的流泉与似动非动的山峦形成了鲜明对比。一动一静,动静交错之间,仿佛传来了庐中几位隐者围坐论道的谈笑声。如此的意境,与造化同工,亦妙亦神。

画中前景山石用笔简洁老辣,墨色恰如其分。远景山峰写细密繁琐一路,全师元代王叔明(王蒙)笔法,皆从牛毛、解锁皴法中出。中锋、侧锋并用,线条笔笔如碑学书法一样铿锵有力。线条之间墨块的巧妙运用,浓淡相宜,使得画面更加生动自然。尤其是远景退却,与烟云交错之处,恍若真景象,别开一番境界。

说到书法用笔,山巅勾云之法,清晰可见。笔笔中锋,曲折回环,长短适度,疏密得当,枯湿浓淡衔接自然。不愧为“陆家云法”。

画家用笔用墨之精精彩,无不令人叹服。此画设色更是值得一提,或用赭石色填补山石树木空白处,或施以三绿、朱砂色于墨块皴法之上,相互呼应,相互彰显,使之画面丰富厚重。可谓真正做到了色不障墨、墨不障色。另外,画家用色不是三矾九染,也是强调“写”字当头。

画家绘写此景,不仅仅是因为诗文感悟深、传统笔墨雄厚,而且还和长期写生的积累与沉淀是分不开的。画面中我们不难发现有峡江险峻之势、雁荡烟雨之象的影子。因此,学习古人固然重要,读书习字亦不可缺,但是要想表现真山水之气象,以造化为师至关重要。

《楼外汀洲》

(点击放大观看图片)

现藏于陆俨少艺术院

▼(向下滑动查看文字)

画中款识为:迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。贾生年少虚垂泪,王粲春来更远游。永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。宋王安石晚年喜吟此诗,谓永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟之句,虽老杜无以过,唐人知学老杜而得其藩篱者,义山一人而已。壬戌春日宴广州平居无事,偶翻李商隐集,遂写其意。陆俨少。钤印:“俨少”、“宛若”。

此画颇得宋之赵大年(赵令穰)意趣。大年为皇室贵胄,不得远游,多写平林湖庄、烟雨潇潇之小景。观此画亦如此,画面巨石当首,城郭遥映,中间则阴阴杨柳相连;且垂柳映翠湖畔,芦荻风动水面,雾气弥漫中,似乎骤雨初晴之江南。前景着笔写巨石处,仿佛可以听到毛笔在画纸上沙沙的书写声,笔力雄强,势不可挡。画面虽一气呵成,笔不可遏,然于中景杨柳间处处留意,细心刻画,顿生江南水乡柔美之意;而且杨柳依依,愈绵延,愈悠长,消逝于烟生云起之远方。足见画者晚年豪放中不失婉约。画面用色秀润通透,清新淡雅。柳色芦草施之以汁绿色,浓淡有秩,远景分明。淡绿色的画面气氛中点缀一些赭石色,使之画面色彩不单薄。再加上山石用以纯墨色,置于前景,与周围形成了鲜明对比,特别有画面冲击力。

值得一提的是,此画画风朴拙而不生硬,物象简括而不草率。曲曲直直、跌宕起伏,疏疏密密、交错参差。平淡天真中不失阳刚之美。真文人趣也。构景也是意味深长。用北宋大画家郭熙总结的“高远”、“深远”、“平远”来形容似乎有些不合拍。倒是韩拙在《山水纯全集》所提到的的“阔远”、“迷远”、“幽远”特别贴切。有近岸广水,旷阔遥山者,谓之阔远;有烟雾暝漠,野水隔而仿佛不见者,谓之迷远;景物至绝而微茫缥缈者,谓之幽远。咫尺之间,尽显景象之阔;寥寥数笔,已写湖岸之迷;率意而为,不失杨柳之幽。画家绘画功力之雄厚可见一斑。

“迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲”。如此景象,画中竟表现地淋漓尽致。这与画者的绘画能力和修养阅历是分不开的。绘画能力不必多讲。读万卷书,行万里路,足以见画者的绘画修养。画者自己也常常讲,“三分写字,三分画画,四分读书”。只有足够的修养与阅历,才能做到,下笔如有神,尽写胸中丘壑。再者,画中更妙处在于,除了描绘高城杨柳、汀渚芦荻的景象之外,意在“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”。这大概就是画家的文人情怀与寄托吧。

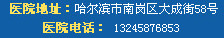

陆俨少艺术院

展出时间:

年6月26日至10月8日(周一闭馆)

展览地点:

陆俨少艺术院(嘉定区东大街号)

开放时间:

上午9:00至下午4:30

联系

窗口服务台:—

展览部:—

领导说了,

您点一个小编工资涨5毛!

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇转载请注明地址:http://www.ajmwc.com/zcmbhl/172051.html